誤情報の内容と時系列から見た矛盾

1995年度に課税最低限(基礎控除+給与所得控除)が103万円に変更された根拠として、1995年度の地域別最低賃金(以下、「最低賃金」という。)の全国加重平均である611円を基に設定されたという誤情報が流布されています。

この誤情報の計算式は次の通りです。

611円×7時間×20日×12か月=102.6万円≒103万円

しかし、以下の時系列を確認すれば、この主張が論理的に成り立たないことは明白です。

最低賃金の決定時期:1995年夏・秋

所得税法の改正時期:1994年秋・冬

1995年度から適用が開始される所得税法の改正法案は、1995年度の最低賃金の決定より約1年前に成立し、施行されています。

所得税法改正の趣旨

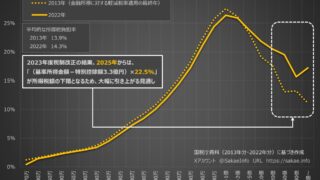

そもそも1994年の所得税法改正は、高齢化社会に備え、税体系の直間比率是正を目的として実施されました。その柱は、消費税増税と所得税減税であり、この改正において基礎控除額が35万円から38万円に引き上げられました。この引き上げによって、給与所得控除と合わせて課税最低限が103万円となりましたが、その目的は少額納税者への配慮であって、最低賃金やインフレ調整を根拠としたものではありませんでした。

消費税に関する議論は、細川政権が国民福祉税構想を提唱し、羽田政権、さらに村山政権へと引き継がれました。村山政権では、1994年度に実施された特別減税の減税規模5.5兆円を踏襲することが既定路線とされていました。この中で、消費税率の改正案は7%から5%に引き下げられる一方、減税措置として制度減税を3.5兆円、特別減税を2兆円とする方針が打ち出されました。この背景には、消費税増税に消極的な社会党が与党入りした政治情勢が影響しています。

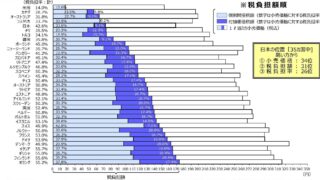

制度減税の3.5兆円については、主に中堅所得層以上を対象として実効税率の調整が行われました。当時、中堅所得層以上における実効税率が急激な上昇カーブとなっており、就労意欲を阻害する懸念が指摘されており、この状況を改善するために税率区分(ブラケット)の変更及び拡大がなされました。

ただし、この措置だけでは、所得(基礎控除・給与所得控除以外の所得控除を適用した後の所得)が100万円~400万円の納税者には税率区分変更の影響が及ばないため、負担軽減にはつながりません。一方で、消費税率の引き上げによる負担増は避けられません。そこで、課税最低限は引き上げるべきではないとの基本的認識が存在する中ではあったものの、少額納税者への配慮のため、技術的な観点から基礎控除を3万円引き上げる措置がとられたのです。

ここで重要なのは、基礎控除引き上げ後の課税最低限103万円が「最低生活費非課税」のラインとして設定されたものではなく、基礎控除引き上げ自体が少額納税者の実効税率を引き下げるためになされた、という事実です。そして、少額納税者の消費税負担の増加分と所得税負担の軽減額は必ずしも金額面で対応していません。あくまで主眼は全体、特に中堅所得層以上の実効税率の調整にあり、事前に政治的に妥結していた減税規模3.5兆円という制約の中でオーダーメイド的な調整が行われたにすぎません。課税最低限について定まった算定方式・算定根拠が存在するわけでもありません。

第131回国会(1994年臨時会)の議事録を確認しても、基礎控除引き上げに関連して最低賃金を持ち出す発言は一切なく、基礎控除引き上げをインフレ調整として位置付ける発言もありません。さらにいえば、課税最低限のインフレ調整は1970年代までの議論であり、以降はよりきめ細やかな政策対応がとられてきたことを政府委員が説明する場面すらあります。

次の引用は、武村正義蔵相の国会における趣旨説明および小川主税局長の答弁の抜粋です。

次に、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。

政府としましては、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ち、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ、歳出面の諸措置の安定的な維持に資するような所得、消費、資産等の間における均衡がとれた税体系を構築する観点から、個人所得課税の累進緩和等を通ずる負担の軽減並びに消費税の中小事業者に対する特例措置等の改革及び税率の引き上げによる消費課税の充実を図ることといたしたところであります。

以下、その大要を申し上げます。

まず、所得税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、20%の税率が適用される課税所得の範囲の上限を600万円から900万円に大幅に拡大する等税率構造を見直すとともに、少額納税者への配慮として、基礎的な人的控除の引き上げなどを行うこととしております。

次に、消費税につきましては、まず、中小事業者に対する特例措置について、制度の公平性を重視する観点から、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限を現行の4億円から2億円に大幅に引き下げるほか、一定の新設法人に対しましては事業者免税点制度を適用しないことといたしております。また、仕入れ税額控除につきまして、制度の信頼性を高める観点から、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式に改めることといたしております。

これらの改正を中心とする消費税割度の抜本的な改革を行った上で、消費税率を現行の三%から四%に引き上げることといたしております。これにより、今般創設を予定いたしております地方消費税と合わせた負担率は、五%になります。 なお、所得税の改正につきましては、平成七年分から適用することとし、消費税の改正につきましては、当面の経済状況に配慮をし、平成九年四月一日から適用することといたしております。

(武村正義大蔵大臣 1995年10月18日衆議院本会議 内閣提出法案の趣旨説明)

ただいまの点につきましては、かつて昭和30年代、40年代におきましては、課税最低限を論じますときに生活のレベルの問題、それから物価の上昇の問題ということが大変大きく議論の対象となっておりました。昭和50年代以降は、この物価の問題については、物価が上がったから所得税の構造を手直しするというよりは、数年に一度といいますか、ある程度の期間の中で所得税負担のあり方を見直す、その中で課税最低限、控除のあり方を手直ししていく方が税負担を適切に求める形をつくる上で適切であるというふうに議論が進んでまいりました。

また今回は、さらにそれに加わり、むしろ課税最低限を引き上げることは避けるべきではないか、こういう我が国の経済情勢あるいは負担の状況からすれば、今やそういう状況ではないかというのが税制調査会での御議論でございます。また、先般来のいろいろなところの御議論の中には、むしろ課税最低限を引き下げて納税者の方に広く負担を求めるという考え方があってもいいのではないかというような御議論すらあらわれているというのが実態でございます。

今回の税制調査会は、そういう意味におきましてはやや歯切れが悪いという面があるかもしれません。課税最低限を引き上げるのは適当ではないと言いながら、一つは、下げるというのはしかし現実的ではないだろうということと、やはり消費税率の引き上げに伴って少額納税者層に対する配慮というもののためにある程度引き上げることもやむを得ないという言い方で答申をいただいておりまして、それなりの配慮が必要ではないかということでございます。 冒頭の物価との関係で申し上げますならば、こういった議論の展開、あるいは所得税に対する、あるいはその他の税を含めての負担の受けとめ方からいたしますと、必ずしも物価の上昇に合わせて自動的に、あるいはそれとの正確な対比で課税最低限を考えていくというのは今やいかがかなと、長い目で見てそこは対比をしながら進んでいくのが適切な道ではないかと考える次第でございます。

(政府委員・小川主税局長 1995年11月24日参議院大蔵委員会 答弁)

当時の議論に追いえて、政府が基礎控除引き上げの趣旨として消費税引き上げに際する少額納税者への配慮を明示していたとご理解いただけるでしょう。

最低賃金制度の変遷

ところで、地域別最低賃金は、1975年度に全都道府県で初めて決定された、歴史の浅い制度です。このため、1970年代まで実施されていた課税最低限のインフレ調整に最低賃金が用いられていたというわけではありません。そして、1995年度当時の状況は、産業別最低賃金となお広範に併存しており、1993年に「日額」と「時間額」が別個に算定され始めてからまだ間もない時期でした。これは、従前は「日額」を基準として法定労働時間の8時間で除した額を「時間額」として表示していましたが、パートタイム労働者の増加に伴って、「時間額」を別個に算定することとしたものです。この制度改正は、「日額」による生活保障としての最低賃金から、「日額」による生活保障としての最低賃金と「時間額」による労働の対価性としての最低賃金との併存へと、最低賃金制度の性格を移行させる性質のものでした。こうした最低賃金の制度の変遷から見ても、「1995年の課税最低限は最低賃金に基づいて決定した」という主張は、パートタイム労働者を視野に算定され始めたばかりの労働の対価性としての最低賃金である「時間額」を用いて、社会全体の最低生活費保障としての課税最低限を決定した、というきわめて大きな論理的矛盾をはらんでいます。

結論

これまで確認してきたように、時系列の整合性、税制改正の経緯、国会質疑の内容など、あらゆる検証結果によって、「1995年度の課税最低限が最低賃金を基に決定された」という主張が誤りであることは明らかです。1995年度の所得税法改正における課税最低限の引き上げが、最低賃金やインフレ調整に基づくものではなく、少額納税者への配慮であったという点は、立ち位置に関わらず、議論の前提として共有すべき事実だと考えます。

補論と要点の振り返り

まず、流布されている誤情報の構成要素をひとつひとつ見ていきましょう。

この誤情報の計算式は次の通りです。

611円×7時間×20日×12か月=102.6万円≒103万円

- 最低賃金『611円』(1)時系列の不整合

所得税法改正の時期:1994年秋冬

最低賃金決定の時期:1995年夏秋 - 最低賃金『611円』(2)「時間額」採用に対する疑義

当時、最低賃金の「時間額」の主眼は主婦のパート労働であり、一般には生活保障の性格を有する「日額」が重視されていた。「時間額」が独自に算出され始めたのは1993年度であり、当時は未だ「日額」が中心的役割を担っていた。 - 1日の労働時間『7時間』:一般的に用いられる『8時間』との不整合

最低賃金の「時間額」が独自に算出され始めた時期は1993年度。それまでは、「日額」を『8時間』で除して算出していた。1日の法定労働時間も『8時間』。 - 1月の労働時間『7時間×20日』=『月140時間』:一般的に用いられる『173.8時間』との不整合

平均法定労働時間は『月173.8万円』。2007年改正最低賃金法に基づく生活扶助との比較においても『月173.8時間』が用いられていか。

この誤情報の計算式で使われているいずれの数字も「課税最低限」の算出に用いる数字として適切性に疑念があるといえます。

次に、最低賃金に基づいて非課税ラインとしての課税最低限を再設定したという主張には、非課税ラインとしての課税最低限が実際に再設定されたという事実が必要条件となります。本投稿で触れた内容を踏まえて、その点について確認してみましょう。

- 非課税ラインとしての課税最低限は引き上げるべきではないとの基本的認識が存在していた

- 課税最低限を引き上げなければ、少額納税者の実効税率を引き下げられないという状況があった

- そこで、少額納税者の実効税率を引き下げるため、技術的な観点から課税最低限の引き下げを行った

- よって、課税最低限の引き上げは、実効税率の調整を目的としたものであり、非課税ラインとしての課税最低限を設定することを意図したものではない

このように、最低賃金に基づいて非課税ラインを再設定したとの主張は、必要条件を満たしていません。

最後に決定的な事実をお伝えします。

当時、各種の制度設計は、標準世帯である夫婦子2人と高齢者単身世帯をモデルとしていました※。仮に給与所得者の課税最低限の再設定を意図して税制改正するにしても、課税最低限として参照するのは夫婦子2人の課税最低限であり、基礎控除・給与所得控除に加えて、配偶者控除や扶養控除などを加えた300万円台の数字です。したがって、誤情報が、当時の標準世帯の認識を無視して、単身世帯を前提として103万円を挙げていること自体、辻褄の合いそうな数字を後付けで作り出したことを示しています。

※当時の単身世帯のデータ(高齢者世帯を除く)を取得することが場合によっては困難・不可能なほどです

繰り返しになりますが、1994年の所得税法改正において、基礎控除引き上げ幅の明確な算定方式・算定根拠があるわけではありません。「知りたくても存在しない」という状況と「知りたい」という人々の欲求がアンバランスに併存する状況。こうした脆弱性のあるところには、営利等を目的とした誤情報が湧きやすくなります。十分にお気をつけください。